覆盖9大高校!驻马店职业技术学院主办,红色研讨聚合力

2025-11-03未知 作 者:剑锋浏览:次

近日,在河南省高校思想政治理论课教学指导委员会的指导下,驻马店职业技术学院马克思主义学院与黄淮学院马克思主义学院联合主办,“六室六课 异课同构”联盟共同承办的“铭记历史 感恩奋进——红色文化铸魂育人教学研讨会”圆满举行。本次研讨会以“理论引领、思想碰撞、实践体悟”为主线,通过专题报告、学术研讨与现场教学相结合的方式,深入探索红色文化融入新时代思政教育的创新路径。

开幕致辞:以生命影响生命,积微光成曙光

学校党委书记、河南省高校思政课名师苏新留在开幕致辞中,以“教育的一厘米之变”生动阐释育人真谛。他引用“勤学如春起之苗,不见其增,日有所长”的古训,强调思政教育要在日积月累中实现质变;借用泰戈尔“用生命影响生命”的诗意,点明教育是心灵与心灵的对话。苏新留表示,学校将红色文化作为立德树人的重要载体,让信仰的种子在潜移默化中生根发芽,让思政教育如春风化雨,润物无声。

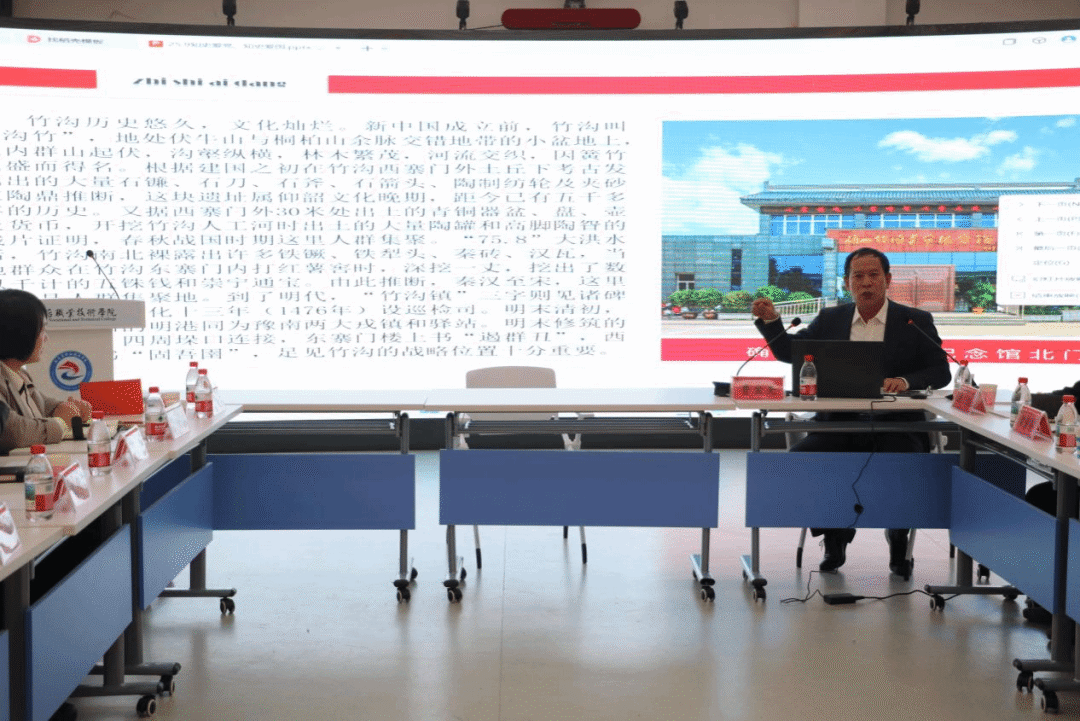

专家讲座 :竹沟革命 薪火的历史回响

研讨会特邀确山竹沟革命纪念馆馆长鲁金亮作《简述竹沟革命史》专题报告。鲁金亮系统阐释了竹沟作为“小延安”的光辉历程,指出竹沟不仅是中原抗战的战略支点,更是一座理想信念的精神熔炉。他强调,竹沟革命精神所蕴含的坚定信念、团结奋斗的优良传统,是新时代铸魂育人的重要力量源泉。报告以严谨的史实与生动的叙述,使与会者深刻感受到红色基因的历史纵深与时代价值。

思想交锋:多维视角下的育人智慧

专题研讨环节,来自不同高校与名师工作室的教师代表,围绕红色文化育人的路径与方法展开了多维度的深度对话。

红色文化铸魂育人要做到“四个结合”

红色文化铸魂育人需实现“四个结合”:一是结合地方资源,用好河南这片红色热土上的英模事迹,发挥身边榜样的力量;二是结合时政热点,抓住如抗战胜利80周年等重要节点,将抗战精神等融入育人全程;三是结合学生特点,遵循“因材施教”规律,避免千篇一律;四是结合育人场域,善用“大思政课”,构建“课程+实践+网络”立体体系,让红色基因在感恩奋进中代代相传。

河南省高校思政课名师、河南大学马克思主义学院副教授 沈贺

用红色文化涵养大学生社会主义核心价值观

红色文化是涵养大学生社会主义核心价值观的宝贵资源。发掘红色文化在涵育大学生践行社会主义核心价值观中的教化功能,具有重要理论与现实意义。一是通过了解红色文化,大学生可以在具体历史场景中体会幸福生活的来之不易,深刻领悟对祖国的挚爱之情。二是红色文化中贯穿着崇高的理想信念,在形塑大学生社会主义核心价值观中发挥着重要激励功能。三是红色文化本质上是一种价值判断与价值标准,具有鲜明的价值属性,在大学生价值观养成、道德情操培育方面发挥着重要的教育与牵引功能。思政课教师需推动红色文化从认知转化为自觉行动:通过课堂融入滋养思想,借助网络传播补给精神,注重日常实践升华认同,从而在润物无声中筑牢青年价值根基,培育担当民族复兴大任的时代新人。

河南省高校思政课名师、河南农业大学马克思主义学院副教授 王晨

“四位一体”实践教学立体推进红色文化教育入脑入心

红色文化教育作为思政课实践教学的重要内容,要充分利用好“大资源”“大课堂”“大平台”“大师资”,推动形成“四位一体”立体实践教学模式。一是善用“大”资源。打破革命旧址、红色遗存、纪念馆等“固定载体”局限,深挖影视、文学、音乐等“衍生资源”,让红色文化教育“活”起来。二是建设“大课堂”。打造“线上+线下”“校内+校外”“选修课+必修课”的立体化“大课堂”,让红色文化教育“新”起来。三是搭建“大平台”。搭建学生“主动参与”的多样化实践平台与学习成果展示平台,让红色文化教育“实”起来。四是汇聚“大师资”。邀请革命纪念馆的学术专家、讲解人员与走进思政课堂,强化理论释疑、价值引导与情感共鸣,让红色文化教育“动”起来。

河南省高校思政课名师、开封大学党委宣传部部长 常素芳

深挖与活化:让红色文化成为铸魂育人的生动教材与力量源泉

红色文化不是尘封的历史、静态的存在,而是一个个生动鲜活的故事,是思政课教学取之不尽的活水源头。作为思政课教师,应该担当起“播种者”的重任,将红色基因生动植入学生心田。一是深化内容供给,实现从“故事叙事”到“价值内核”的转化。二是创新方法载体,推动从“情感共鸣”到“理性认同”的升华。通过案例研讨、情景模拟、VR/AR体验等多元化手段,使学生在沉浸体验和思辨探讨中与历史人物产生深度共情,帮助学生实现从“知”到“信”的升华。三是拓展实践场域,促进从“知识习得”到“行为践行”的贯通。红色文化的教学终点不应在课堂,而应在广阔的社会实践。可以通过开展“行走的思政课”,组织学生参与红色遗址保护、访谈英雄后代、开展相关主题社会调研与服务,引导他们在身体力行中印证、巩固和践行所学理论,将红色基因内化为精神追求,外化为报国行动的自觉。

河南省高校思政课名师、河南医药大学马克思主义学院副院长 刘红

充分发挥红色文化铸魂育人的“我”作用

在思想政治教育中,以红色文化为载体完成“知、信、行”的深度精神淬炼和升华是值得我们永远研讨的课题,充分发挥教育中学生的“我”作用是激发学生“主动学习”,让红色文化变得 “可探究、可互动、可共鸣、可创新”,最终为“我”用的有效途径。一、以“讲故事”激发学生的“我探究”。提炼经典故事让每届学生传承式讲授,以故事性的育人感染力激发学生对红色文化探究的兴趣和内驱力;二、以“创情境”增强学生“我互动”。充分运用各类数字资源创设互动情境,吸引学生主动融入互动,以互动实现潜移默化、润物无声育人实效;三、以“演角色”实现学生的“我共鸣”。充分运用情景剧、剧本杀、微短剧等形式让学生参与角色扮演,以具体角色身份的主客观感受与红色文化的时代背景、人物事件产生共鸣、共情,实现精神信仰的升华。四、以“共研讨”引领学生的“我创新”。围绕红色文化的当代价值,定期召开以学生为主体,其他学校、社会团体人员共同参与的研讨会,启发学生对红色文化的时代价值进行与时俱进“我创新”的探索和实践。

河南省高校思政课名师涂凯迪工作室成员、河南机电职业学院马克思主义学院副院长 李焕生

铁血忠魂映山河 感恩奋进育青年

我们可以通过立体化教学创新思政育人:一是构建信仰坐标,通过杨靖宇火种般信念对抗历史虚无主义,强化青年理想信念;二是打造忠诚课堂,用将军“宁死不当亡国奴”的抉择与当代戍边英雄和基层年轻干部事迹对比,诠释爱国主义的时代内涵;三是激活奋斗密码,将抗联战士绝境求生的历史场景与科研攻坚、乡村振兴等现实挑战并置,培育青年坚韧品格。那些镌刻在民族记忆深处的英雄群像,是思政课最厚重的教材,也是最珍贵的育人法宝,激励我们感恩奋进,扛牢育人使命。

河南省高校思政课名师刘秀华工作室成员、黄淮学院马克思主义学院教师 杨冉

实践体悟:身临其境的精神洗礼

当日下午,全体与会者赴杨靖宇将军纪念馆开展沉浸式现场教学。在庄严肃穆的展馆中,锈迹斑斑的军刀、字迹斑驳的家书、冰天雪地的场景复原,将大家带回到那段艰苦卓绝的烽火岁月。通过敬献花篮、沉浸参观与现场研讨,杨靖宇将军“宁死不屈”的铮铮铁骨与“胃中仅存草根棉絮”的壮烈牺牲,以最直观的方式震撼着每位参与者的心灵。这种超越时空的对话,让红色历史从书本走向现实,从记忆融入血脉。

在这场精神洗礼中,青年学子们展现了新时代的思考与担当。

如何在新时代背景下,以红色基因筑牢青年理想信念

今天有幸参加红色文化铸魂育人教学研讨会,聆听各位专家老师的精彩发言,我感到很开心也很荣幸。会上,王晨老师、沈贺老师提出的运用AI、VR赋能思政课,让课堂更加鲜活。刘红老师提出的扩大思政课实践场域,丰富思政课地点等观点让我受益匪浅。研讨会后,跟随各位名师一起走进杨靖宇将军纪念馆,理论联系实际,让我更加深刻领略了红色文化的博大内涵。走进纪念馆,展柜里的老物件,墙上的战斗地图,瞬间将我拉回到了那段艰苦卓绝的烽火岁月。观看了场馆内的历史片段重现,杨靖宇将军伤病交加,独自一人仍与日军周旋鏖战,最终在林海雪原壮烈牺牲。天边那轮明月,是家人的呼唤,是英雄的忠魂。人民英雄永垂不朽!

河南省高校思政课名师王晨工作室成员、河南农业大学马克思主义学院研究生 宋昕

以靖宇风骨为帆 让红色基因在教学中破浪远航

本次研讨会我有幸倾听了确山竹沟革命纪念馆馆长对“小延安”的讲述,以及各位专家对红色文化铸魂育人的良策。下午参观了杨靖宇将军纪念馆,其身临其境的演绎,瞬间将我拉回冰天雪地的东北抗联战场。杨靖宇将军凭着“头颅不惜抛掉,鲜血可以喷洒”的信念,与日寇周旋至最后一刻。牺牲后胃里仅有树皮、草根和棉絮——没有一粒粮食。走出纪念馆,我懂得了,我们要接过先辈的精神火炬,让其在铸魂育人中发挥更深远的作用。

河南省高校思政课名师王晨工作室成员、河南农业大学马克思主义学院研究生李晓丛

青春承靖宇,红心继精神

走进杨靖宇将军纪念馆,我深受震撼。以前在书本上读历史,那些文字是平面的,但今天站在这里,看着一件件实物、一张张照片,英雄的形象变得更加立体,这种震撼是直击心灵的。杨靖宇将军用生命捍卫了国家尊严,诠释了“中国人都投降了,还有中国吗”的铮铮铁骨,他的精神照亮了我们前进的道路。作为新时代青年,我们更应铭记历史,传承他的爱国精神,以实际行动为实现民族复兴而努力,让英雄的奉献不被时光湮没。

河南省高校思政课名师刘红工作室成员、河南医药大学马克思主义学院2024级研究生 刘玫含

感悟靖宇风骨,书写青春答卷

踏入杨靖宇将军纪念馆,锈迹斑斑的军刀、字迹模糊的家书,静静诉说着烽火岁月的艰辛。听讲解员提及将军在茫茫雪地里以草根充饥,仍坚守抗联阵地,直至生命最后一刻,崇敬与震撼涌上心头。课本里“民族英雄”的形象瞬间鲜活,“不屈”二字也有了具象的重量。作为马克思主义学院的研究生,我更明白这份精神不是陈列的史料,而是要融入学术研究、传递给更多人的信仰火种,未来也会尽全力让英雄故事在新时代焕发生机。

河南省高校思政课名师刘红工作室成员、河南医药大学马克思主义学院2025级研究生 周紫雨

承红色基因,续靖宇薪火

10月25日跟随河南省高校名师工作室的队伍来到了杨靖宇将军纪念馆。在馆内了解到杨靖宇将军抗日的英勇事迹。在沉浸式场景下我看到将军身着补丁摞补丁的棉衣,面对零下四十度的寒冬,在日军层层封锁下和日本侵略者展开顽强抗争,率部与敌人周旋数月,直至流尽最后一滴血,用生命诠释了自己的信仰与意志。杨靖宇将军用生命筑起的精神长城,从未因时光流逝而褪色。杨靖宇精神是穿透岁月的精神火炬,我们当铭记历史,以先辈风骨为指引,感恩奋进。

河南省高校思政课名师刘红工作室成员、河南医药大学马克思主义学院2023级研究生 高怀猛

绝境中见证信仰,奋斗中传承精神

走进驻马店杨靖宇纪念馆,一张张泛黄的照片、一件件斑驳的遗物,将我带回那个风雨如晦的年代。冰天雪地中,杨靖宇将军在弹尽粮绝的绝境里,以钢铁般的意志抗击日寇,用生命诠释了“中国人都投降了还有中国吗”的信仰力量。作为新时代大学生,我们无需直面枪林弹雨,但这份在绝境中坚守的信仰、在奋斗中不屈的精神,正是我们前行的底气。今后,我将把这份精神融入学业与生活,以迎难而上的勇气攻克难关,以爱国担当的初心砥砺前行,让杨靖宇将军的精神在新时代青年的奋斗中代代相传。

黄淮学院马克思主义学院2023级本科生 金雅萱

寻觅精神之源:在杨靖宇纪念馆里对信仰的追问

踏入杨靖宇纪念馆,于我而言,不仅仅是一次参观,更是一场作为马克思主义研究会成员的“寻根之旅”。这里的每一件遗物,都不再是静止的展品,而是叩问我内心信仰的活生生的拷问。我从理论走向现实,在历史的绝境中,验证了一种力量的终极形态。走出纪念馆、历史的硝烟已然散去,但思想的洗礼长存心间。杨靖宇将军为我进行了一次关于信仰的“极限压力测试”,证明了由马克思主义武装起来的共产主义战士、所能达到的精神高度和意志强度。作为马克思主义研究会的一员,我将带着这份震撼与思考、更坚定地走在这条寻梦、追梦、筑梦的路上。因为我们深知,我们今日所研读、所信仰、所传播的,正是当年支撑英雄慷慨赴死的,同一个真理。

驻马店职业技术学院马克思主义学习研究会成员 姚乐泉

铭记,是为了更好地奋进。本次研讨会既是一次历史的回望,更是一次力量的汇聚。我们将把研讨成果转化为育人实效,让红色文化的薪火在青年一代中代代相传,为培养担当民族复兴大任的时代新人作出新的、更大的贡献!

党委宣传统战部新媒体中心